Sphärenmusik - Art et mathématiques

Texte : Andreas Günther ; Photos : Photocase, Shutterstock

Cet article a été publié initialement dans 0dB - Le magazine de la passion N°3

Pourquoi le mode mineur nous rend-il tristes, pourquoi jubilons-nous en majeur ? Parce qu'un ancien Grec a écouté les planètes sur leurs orbites. Bach et les Beatles ont suivi ses règles mathématiques.

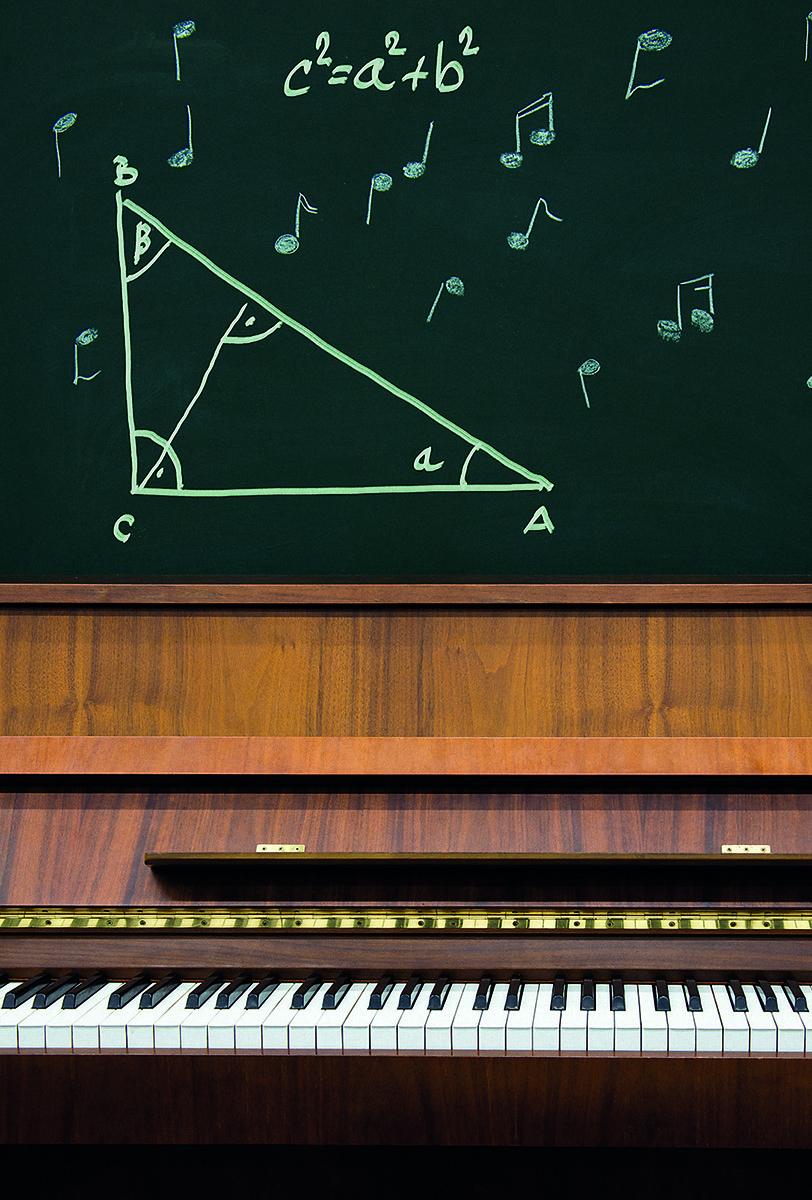

Pythagore. Ce nom fait encore frissonner de nombreux élèves en mathématiques aujourd'hui. Le grand philosophe grec n'a pas seulement fondé les mathématiques modernes, il est aussi le créateur de notre culture musicale. Pythagore a vécu vers 500 avant J.-C., a passé quelques années en Égypte et y a étudié le mysticisme des nombres. Selon lui, les êtres humains sont gouvernés par les dieux, les chiffres et les proportions. La forme la plus élevée d'approche spirituelle des dieux est atteinte par les mortels - à travers la musique. Qui embrasse l'univers tout entier.

Une idée merveilleuse : les planètes tournent dans l'espace et produisent des sons. Inaudibles pour les humains, la musique la plus pure des dieux – mais qui peut être traduite pour et par les mortels. Deux concepts issus de cette philosophie ont survécu jusqu'à notre langage contemporain : les notes individuelles de la « musique des sphères » forment une harmonie enchanteresse, la « symphonia ». La vision du monde des anciens Grecs comporte aussi, de notre point de vue actuel, des aspects trompeurs. On peut encore comprendre que l’école de Pythagore supposait que les planètes rapides produisaient des sons forts et que la hauteur du son dépendait de la proximité ou de l’éloignement du centre de l’univers. Mais que ce centre soit précisément la petite planète Terre nous fait plutôt sourire aujourd’hui. Cela n’enlève rien à la fascination pour la musique des sphères.

Corps célestes sonores

Même Goethe, éclairé et savant, s'est accroché à cette conception poétique 2000 ans plus tard. Il ouvre son célèbre « Faust » par un « Prologue au ciel » et fait proclamer à l’archange Raphaël : « Le soleil résonne selon l'antique manière / en chant fraternel des sphères, / et son voyage prescrit / elle l’achève en tonnerre. » Pythagore a tenté précisément l’impossible : traduire le soleil en sons, une traduction du chant des étoiles en mathématiques sonores. Pour cela, il s’est construit l’instrument des instruments : un « monocorde ». L’« instrument » à une seule corde était utilisé selon des règles mathématiques. Plutôt, il était divisé. Le système de Pythagore fonctionne encore aujourd’hui. Si l’on divise une corde exactement en son milieu, on obtient l’octave de la note fondamentale. Soit un rapport de vibration de 1:2. Pythagore a divisé la corde en douze unités au total – ce qui correspond à notre système actuel des douze demi-tons. Huit notes définies dans ce système, jouées à la suite, forment une gamme. Trois notes définies – jouées simultanément – forment un accord, qui détermine l'harmonie. Ce qui caractérise cet accord à nos oreilles, c’est la note du milieu : la tierce. Une « grande tierce » est perçue comme claire, ouverte – le mode « majeur ». Une « petite tierce » sonne, quant à elle, triste, dramatique – le mode « mineur ». Même l’étymologie révèle la signification émotionnelle : majeur vient du latin « durus », « dur » – mineur de « mollis », « doux ».

Attention : plaisir sauvage !

Des concepts dont l’inventeur, Pythagore, n’aurait rien compris. Car la réalité musicale occidentale a tout simplement supprimé de nombreux autres modes au fil des siècles. Aujourd’hui, presque plus personne ne joue en « lydien », « phrygien » ou « dorien ». D’un point de vue critique, notre système tonal s’est appauvri – les deux pôles majeur et mineur dominent un monde qui, déjà à l’époque de Platon, était plus riche, mais aussi plus complexe. Pour Platon, la musique n’était pas seulement belle, mais aussi dangereuse. Le philosophe exigeait une surveillance étatique. Puisque la musique pouvait provoquer un « plaisir sauvage », la démocratie devait être protégée contre des soulèvements enivrants. Les mêmes cris d’alarme furent poussés des années plus tard par des gardiens de la morale lors des œuvres de Berlioz, Wagner, Elvis et des Beatles.

La « mode phrygienne » était particulièrement méprisée par les nobles Grecs. C’est là que résonnait une musique orgiaque, avec flûte, castagnettes et tambourin – principalement dans les couches sociales les plus basses. La pop de l’Antiquité. Si Platon avait eu le dernier mot, seuls les Grecs instruits auraient entendu du dorien. Ce mode rendait l’homme « plus fort face au destin », pouvait créer un équilibre intérieur, le dorien était considéré comme chevaleresque et viril. Le lydien, en revanche, était perçu comme plutôt féminin : le mode du tendre et de l’intime. Aristote le recommandait comme standard pour l'éducation des jeunes. Dans sa « Politeia », Platon s’oppose : « ... nous ne pouvons pas utiliser les plaintes et les lamentations, c’est pourquoi les modes lydiens doivent être éliminés ; ils sont inutilisables pour les femmes qui doivent être courageuses, et encore moins pour les hommes. » De même, les modes « mous et adaptés aux beuveries » – y compris la sous-tonalité ionienne – étaient méprisés. Avec le recul, une philosophie difficile à comprendre – le lydien étant le plus proche du moderne majeur, qui pour nous évoque élan, force et joie.

Écouter, c’est être asservi culturellement. Nous sommes à plus de 2000 ans de la diversité des modes antiques. L’humain moderne est conditionné au majeur et au mineur, du moins dans la culture occidentale. C’est dans ce système que nous sommes à l’aise, mais aussi prisonniers. Cette pauvreté est de notre fait. Au Moyen Âge encore, les moines chantaient dans jusqu’à huit modes différents, plus des sous-modes. Dieu était loué en dorien, phrygien, lydien, mixolydien, ionien, éolien, locrien. Certains genres ont survécu dans la niche des recueils de chants protestants et œcuméniques. Bach (1685 - 1750) savait encore composer en dorien, même Beethoven (1770 - 1827) s’est laissé tenter par un quatuor à cordes en mode lydien (Opus 132, 3e mouvement, fa majeur avec h au lieu de si bémol).

Les nouveaux systèmes ou systèmes étrangers suscitent le rejet, voire la peur. Au XXe siècle, Arnold Schönberg (1874 - 1951) a voulu libérer les auditeurs de la captivité du majeur et du mineur et les conduire vers la terre promise des douze sons. Le succès de la « dodécaphonie » reste limité jusqu’à aujourd’hui. Encore plus triste fut la révolution de certains facteurs d’instruments qui construisirent des pianos avec des intervalles de quart de ton – des échecs de l’histoire de la musique. Pythagore reste le formateur, mais aussi le dictateur de notre perception auditive.

Pythagore doit redoubler

Le système de Pythagore présente un point faible. Tous les élèves tourmentés par le « théorème de Pythagore » devraient un jour interroger leur professeur sur la « comma de Pythagore ». Peu de professeurs sauront expliquer ce phénomène sans bafouiller. Le problème est d’une beauté fascinante : la musique de Pythagore est le reflet du système solaire – ils se confirment mutuellement. La perfection du système fonctionne même jusque dans la moindre irrégularité. Par exemple, l’année ne se divise que difficilement en 365 jours – il faut ajouter un jour bissextile à février tous les quatre ans.

Équation fascinante dans le système musical : ici aussi, il faut corriger – si l’on construit douze quintes pythagoriciennes et qu’on les compare à la note atteinte mathématiquement par sept octaves, on découvre une différence – justement la « comma pythagoricienne ». Pour les mathématiciens les plus pointilleux : sept octaves correspondent à un rapport de fréquences de 1:128 – douze quintes à un rapport de 1:129,746337890625. Une toute petite différence qui, cependant, a mené des générations de musiciens au bord de la liberté compositionnelle. Car, surtout avec les instruments à clavier accordés de façon fixe, les rêves d’harmonies devaient être abandonnés ; la petite différence pouvait, dans des tonalités éloignées, devenir des dissonances désagréables. C’est pourquoi, 2200 ans après Pythagore, différents musiciens ont mis au point une nouvelle forme de gamme. Encore un jeu de calcul. Andreas Werckmeister répartit vers 1700 les petites irrégularités de la comma de Pythagore sur tous les demi-tons – la « tempérance égale » était née. Un petit pas pour un facteur d’instruments, un grand pas pour l’histoire de la musique – depuis Werckmeister, aucun instrument ne sonne plus « pur » selon Pythagore. Le célèbre « Das Wohltemperirte Clavier » de Johann Sebastian Bach est une réponse directe aux nouvelles possibilités – un univers de préludes et de fugues qui s’aventure dans des tonalités lointaines. Le vaisseau Enterprise de toute la littérature pour clavier, pour ainsi dire.

D’autres pays, ...

La plupart des gens suivent les règles du majeur et du mineur ? Pas du tout : le peuple chinois n’a que peu d’affinités avec « notre » musique. En Chine, la musique sonne selon les règles dominantes de la « pentatonique ». Au lieu de sept notes, « l’alphabet » musical en Asie de l’Est n’en connaît que cinq. Dans la musique arabe, l’octave est divisée en 24 intervalles égaux. La tierce de trois quarts de ton est considérée par les musicologues comme une caractéristique centrale. Difficile à saisir pour les oreilles occidentales. La musique classique indienne impressionne par l’aura du petit, du subtil. En essence, seul un instrument est autorisé à jouer la ligne mélodique. Un autre instrument harmonique joue des notes de bourdon – des sons tenus et immuables. S’ajoutent un ou deux musiciens de rythme avec des percussions. L’étendue d’une octave connaît 66 nuances microtonales, dans la pratique 22 étapes sont utilisées.

Encore une fois : écouter, c’est être asservi culturellement. Dans la culture occidentale, nous devons la base à la pensée de Pythagore. Une idée fascinante : Beethoven, Bach, les Beatles et James Last ont composé selon les mêmes règles formulées par un philosophe grec, alors qu’il frappait une boîte en bois tendue d’un boyau de chèvre séché.

Suggestions d’écoute

Les classiques qui brisent les frontières

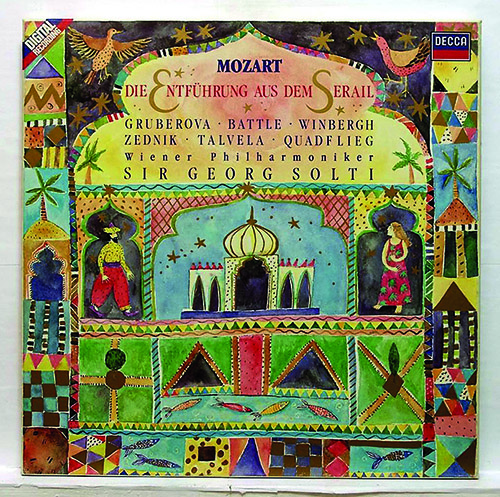

Mozart – Die Entführung aus dem Serail

À Vienne, en 1782, cet opéra n’était pas seulement à la mode, mais carrément révolutionnaire. Mozart plonge les auditeurs dans un harem (!) et explore le langage musical des Turcs – y compris un chœur de janissaires, les soldats d’élite de l’Empire ottoman.

Enregistrement de référence :

Edita Gruberova, Gösta Winbergh - Sir Georg Solti (Decca)

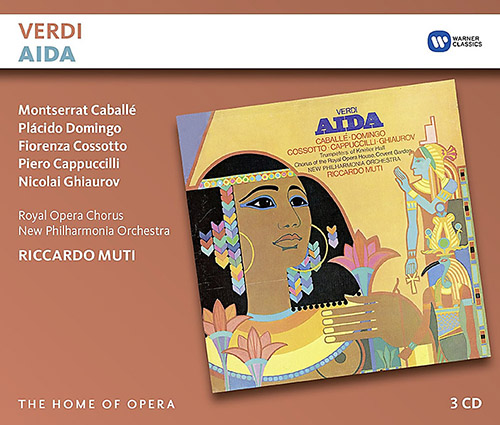

Verdi – Aida

Giuseppe Verdi s’est vraiment penché sur la question : à quoi pouvait bien ressembler la musique dans l’Égypte antique ? Il a trouvé des sons magnifiques, étrangement beaux. Son idée la plus célèbre est aujourd’hui utilisée et même galvaudée lors de chaque match de football : la marche triomphale retentit d’une trompette de fanfare spécialement créée – d’ailleurs conçue par Adolphe Sax, l’inventeur du saxophone.

Enregistrement de référence :

Montserrat Caballé, Placido Domingo – Riccardo Muti (EMI)

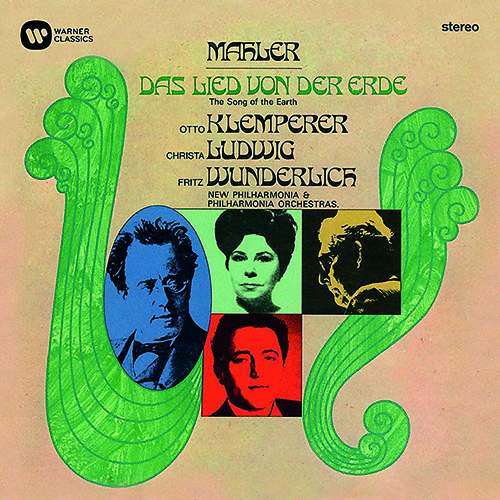

Mahler – Das Lied von der Erde

Une musique entre ivresse et tristesse – avec de fortes réminiscences de ce que les oreilles occidentales associent à la « Chine ». Gustav Mahler a mis en musique six poèmes de poètes chinois anciens. Grande symphonie, très émotionnelle, une orchestration fascinante et une fête sonore sur de bonnes enceintes.

Enregistrement de référence :

Fritz Wunderlich, Christa Ludwig – Otto Klemperer (EMI)