Points de vue - Qu'est-ce que la beauté ?

Texte : Olaf Adam ; Photos : Shutterstock, Wikimedia Commons

Cet article a été publié à l'origine dans 0dB - Le magazine de la passion N°3

Rock 'n' roll ou Beethoven ? Picasso ou Hopper ? Un dimanche douillet sur le canapé ou une randonnée alpine ? Nous trouvons différentes choses belles. Mais existe-t-il quelque chose comme la « véritable beauté » ?

D'abord, il faut préciser : dans les pages qui suivent, vous ne trouverez certainement pas de réponse définitive à la question posée en introduction. Les plus grands esprits de l'histoire de l'humanité se sont déjà penchés sur la nature de la beauté sans parvenir à une réponse universelle.

Réflexions sur la beauté

Platon, par exemple, pensait que la véritable beauté, le « beau en soi », existe réellement, comme une sorte d'archétype du beau, une réalité métaphysique pure, parfaite et immuable. Selon lui, cette beauté échappe à la perception humaine, mais peut être saisie intellectuellement. Les choses que l'homme peut percevoir avec ses sens n'ont au mieux qu'une beauté relative – elles ne sont belles qu'en partie ou sous un certain aspect, elles peuvent être éclipsées par quelque chose de plus beau ou perdre leur beauté.

Plus de 2000 ans plus tard, Goethe rejoint le penseur grec : « Le beau est une manifestation de lois secrètes de la nature, qui nous seraient restées éternellement cachées sans son apparition. » Alors, existe-t-il réellement une « vraie beauté » que nous, êtres humains, reconnaissons plus ou moins ? Les choses ne semblent cependant pas aussi simples. Au moins, Schiller, contemporain de Goethe, situait la perception de la beauté non pas forcément dans la raison : « La vérité existe pour le sage, la beauté seulement pour un cœur sensible. »

Des personnes belles

Si l'on tape aujourd'hui « beauté » dans un moteur de recherche sur Internet, la majorité des résultats concerne des conseils cosmétiques et des visages de femmes. Manifestement, notre société a décidé à un moment donné d'associer ce terme principalement à l'apparence des personnes. Il doit y avoir des raisons à cela, peut-être trouverons-nous donc des réponses à la question « Qu'est-ce qui est beau ? » Là aussi, la beauté, dans ce contexte, est inévitablement une construction, façonnée par l'époque, la culture et les conditions de vie respectives.

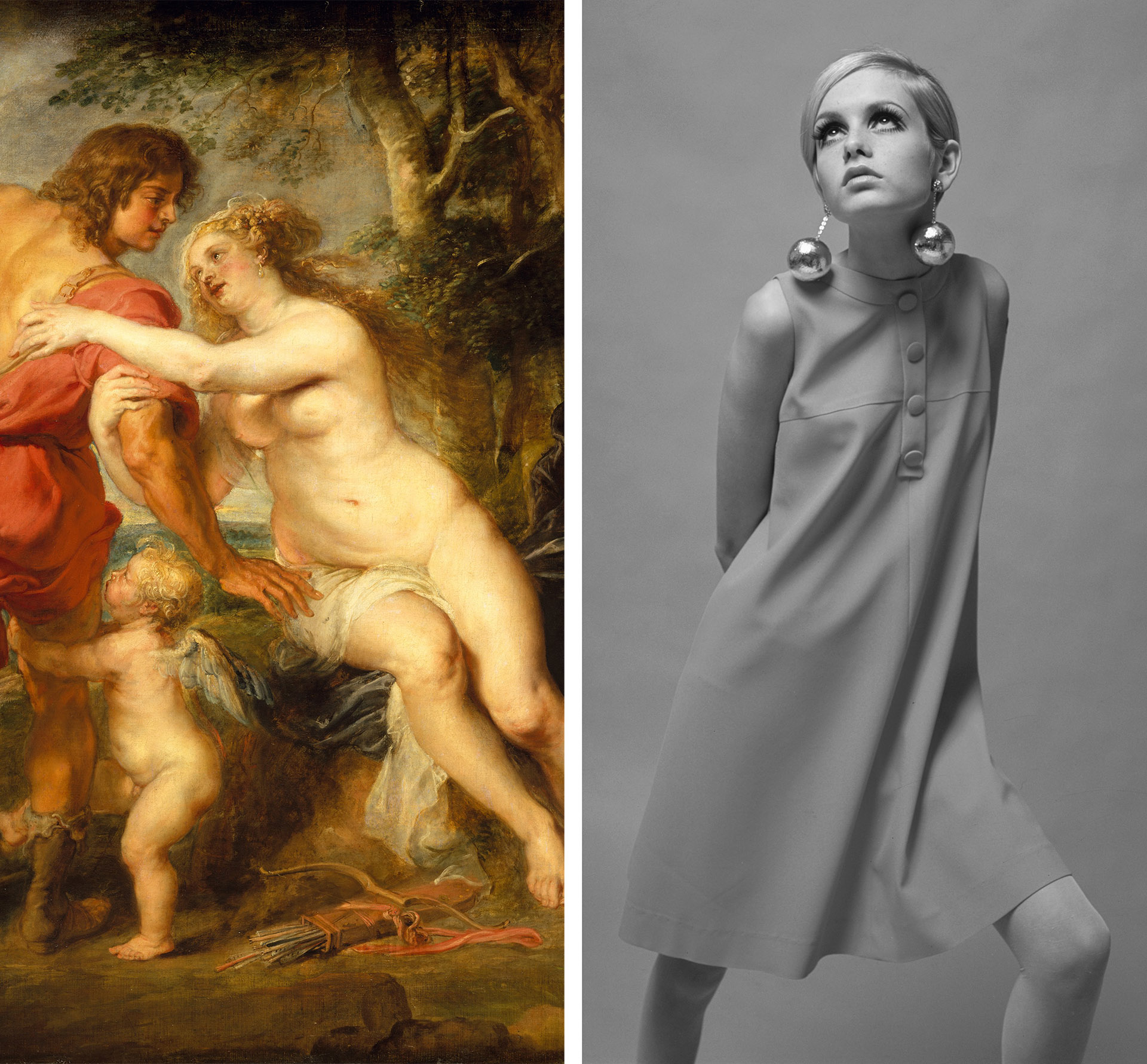

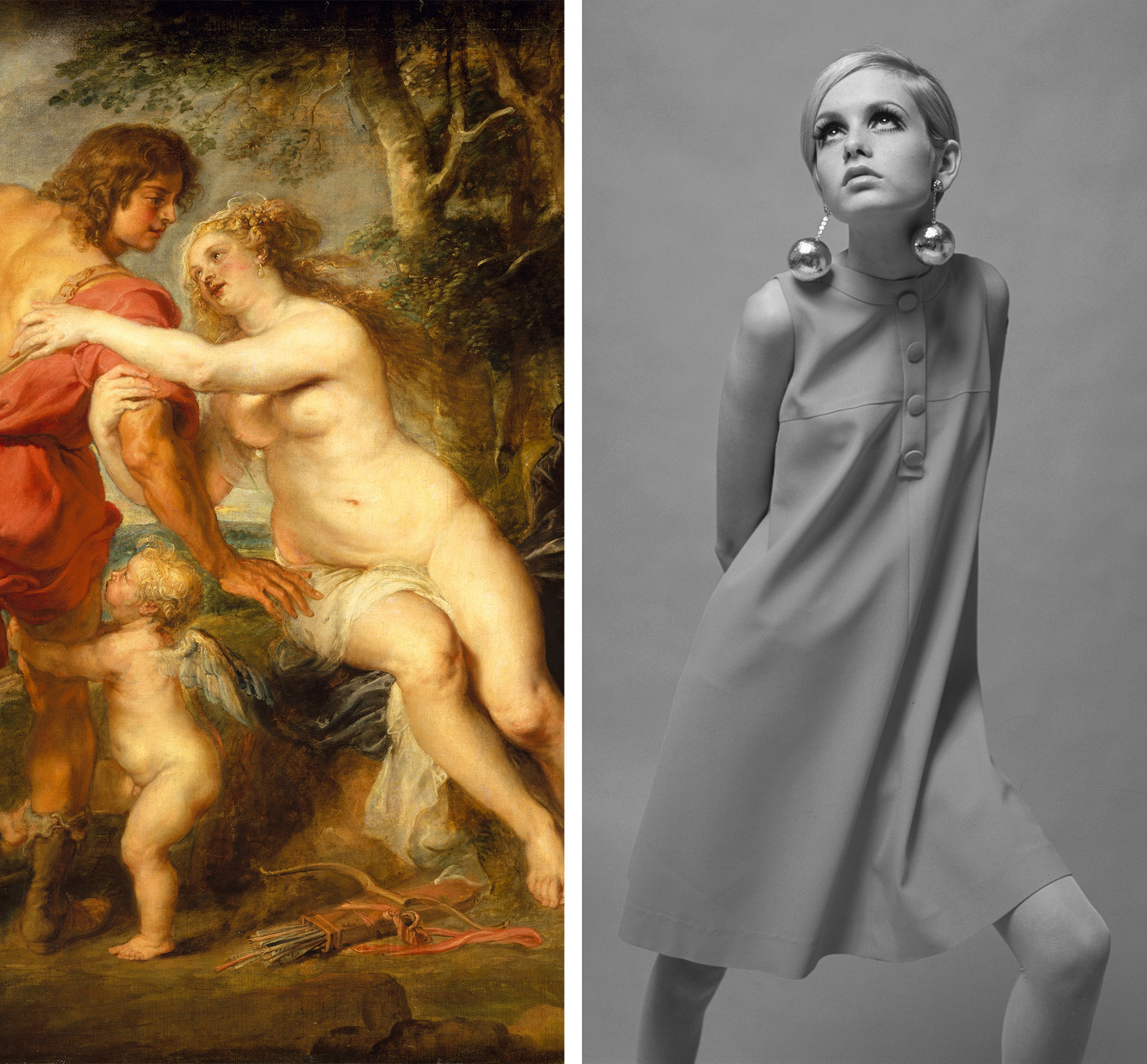

Il suffit de penser aux soi-disant idéaux de beauté au fil du temps. Entre les corps féminins bien proportionnés de Rubens au XVIe siècle et la mode Twiggy des Swinging Sixties du siècle dernier, il y a un monde. Mais de tels idéaux ont-ils quelque chose à voir avec la véritable beauté ? Probablement pas. Il s'agit plutôt d'une idée créée par une société et diffusée à travers les médias de l'époque, sur la façon dont les gens devraient prétendument ressembler.

Et puisque le monde est ce qu'il est, ces « idéaux de beauté » se sont presque exclusivement appliqués aux femmes au fil du temps. Ou faudrait-il dire qu'ils se sont retournés contre elles ? Si l'on considère les nombreuses maladies, handicaps et mutilations que les femmes ont subis et subissent encore aujourd'hui dans différentes cultures pour correspondre à un certain « idéal de beauté », cette interprétation s'impose d'elle-même. Les hommes, en revanche, ont presque toujours et partout pu ressembler à ce qu'ils voulaient, tant qu'ils pouvaient se glisser dans les vêtements dictés par la mode du moment.

De tels comparaisons sont donc certainement inadaptés à la recherche de la véritable beauté. Et pourtant, il reste incontestable que nous trouvons certaines personnes belles, d'autres moins. Cela vaut particulièrement pour les visages, où la symétrie semble jouer un rôle important, indépendamment de la culture dominante.

Beau ou attirant ?

La science part généralement du principe que nous trouvons les personnes attirantes lorsqu'elles paraissent en bonne santé, et que, pour cette raison, une forme de visage symétrique, une peau régulière et d'autres signes de santé physique sont perçus comme beaux.

Du point de vue de la biologie évolutive, il y a sans doute du vrai là-dedans, mais cette explication n'est pas totalement convaincante. En effet, des études avec des portraits générés artificiellement ont montré qu'un visage peut aussi être trop parfait. Si l'on laisse un ordinateur créer le visage mathématiquement idéal, il manque apparemment à ce résultat la dose nécessaire de réalité, une petite imperfection sympathique qui transforme une belle image en une personne attirante. Lorsqu'il s'agit des relations humaines, il faut donc distinguer beauté et attractivité. Cette dernière est trop influencée par notre culture, nos préférences et nos hormones pour permettre de tirer une conclusion fiable sur la première.

Des proportions parfaites

Retirons-nous donc un instant du mélange d'émotions humaines, de phénomènes culturels et de processus biologiques, et cherchons des preuves de l'existence d'une véritable beauté dans des domaines plus tangibles. Et en effet, il semble exister quelques principes mathématiques de la beauté, dont la signification profonde n'est cependant pas encore entièrement comprise.

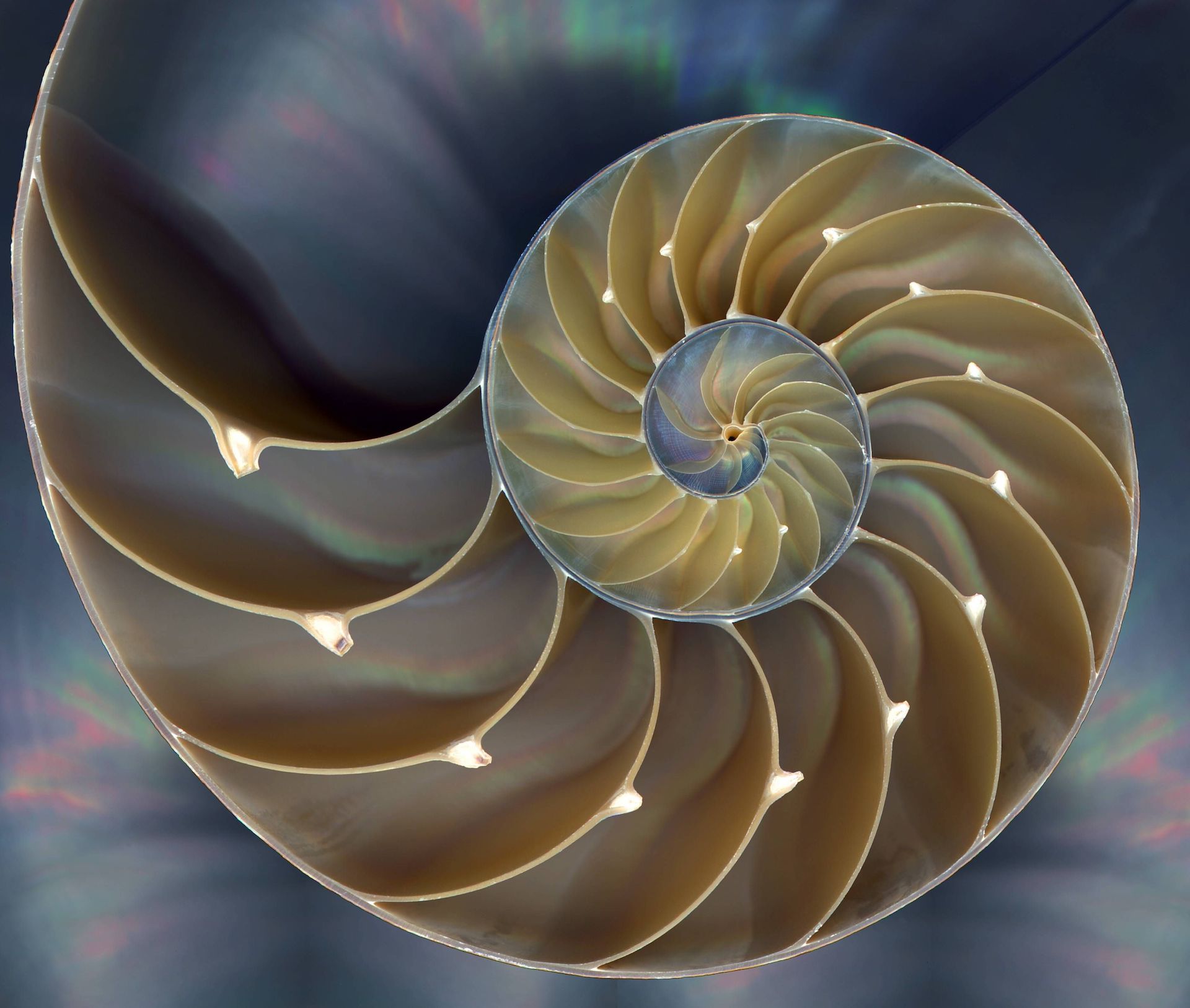

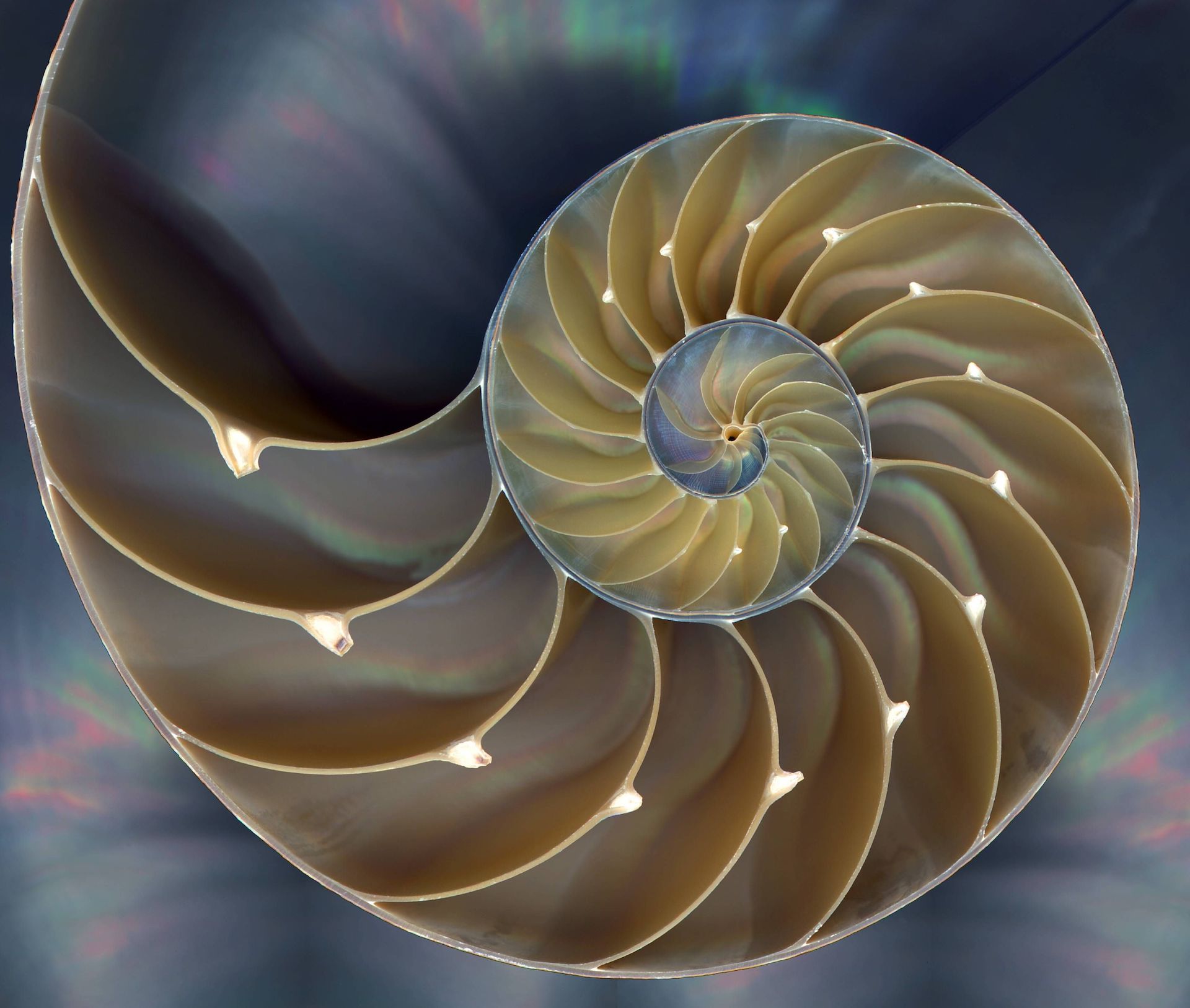

L'exemple le plus célèbre est sans doute la proportion dorée. Le terme a été inventé au milieu du XIXe siècle, mais les bases mathématiques étaient déjà connues d'Euclide (vers 300 av. J.-C.). On parle de proportion dorée lorsqu'un segment (ou une autre grandeur) est divisé de telle sorte que le rapport de la totalité du segment à la partie la plus grande est égal au rapport de la partie la plus grande à la plus petite. Ce rapport de division, le nombre d'or, est un nombre irrationnel avec une infinité de décimales, mais il équivaut environ à 1,62, soit une division d'environ 61,8 % pour la plus grande partie et 38,2 % pour la plus petite. Tout cela semble très abstrait pour les non-mathématiciens, mais nous rencontrons la proportion dorée et le nombre d'or tous les jours, sans nous en rendre compte.

Car il a été prouvé que nous trouvons les proportions résultant de ce principe particulièrement harmonieuses et belles. C'est pourquoi on l'utilise depuis des siècles en art, en architecture et dans le design d'objets du quotidien. On pourrait bien sûr aussi supposer une influence culturelle ici et imaginer que nous avons « appris » avec le temps que de telles proportions sont belles.

Le plan de la nature

Mais il semble en réalité y avoir plus que cela, car de manière surprenante, on retrouve la proportion dorée dans la nature. La disposition des feuilles de nombreuses plantes autour de l'axe central suit ce rapport, les pommes de pin, les inflorescences de tournesols et les coquilles d'escargots sont ordonnées selon des spirales de Fibonacci, qui reposent mathématiquement sur la proportion dorée. Même dans les structures cristallines, les résonances des orbites planétaires et certains aspects des trous noirs, le nombre d'or a été identifié comme une grandeur décisive.

Peut-on alors réduire la beauté à ce seul nombre, suit-elle en quelque sorte une loi cosmique ? Malheureusement non, ou du moins pas exclusivement. Il existe dans la nature et dans l'art de nombreux exemples de beauté sans influence de la proportion dorée. Toutes les plantes ne suivent pas ses règles, et en musique, d'autres aspects mathématiques sont, le cas échéant, plus pertinents.

Plus que des chiffres

Dans l'art figuratif, la beauté classique est aujourd'hui souvent considérée comme une sorte d'ornement superficiel, tandis que l'« art véritable » devrait provoquer des émotions, susciter la réflexion ou commenter la société. La beauté y est secondaire, peut-être même un obstacle, et les œuvres créées dans ce contexte paraissent même franchement laides à beaucoup. D'autres, au contraire, les trouvent belles et aiment les contempler. De nombreux aspects de la beauté échappent de toute façon à la compréhension par les mathématiques et la théorie. Comment pourrait-on quantifier la beauté époustouflante d'un panorama alpin ou le moment où son propre enfant fait ses premiers pas ? Peut-on mesurer la beauté d'une caresse tendre, ou la beauté objective d'un coucher de soleil augmente-t-elle réellement si on le partage avec une personne aimée ?

Probablement pas, car toute théorie du beau a peu, voire rien à voir avec la vie réelle. Peu importe ce que disent la psychologie, les mathématiques, les sciences sociales ou l'esthétique, au final : est beau ce qui plaît.