Música de esferas - Arte y matemáticas

Texto: Andreas Günther; Fotos: Photocase, Shutterstock

Este artículo apareció originalmente en 0dB - La revista de la pasión N°3

¿Por qué la tonalidad menor nos pone tristes, y por qué nos alegramos en mayor? Porque un antiguo griego escuchó a los planetas en sus órbitas. Bach y los Beatles siguieron sus reglas matemáticas.

Pitágoras. Al escuchar ese nombre, muchos estudiantes de matemáticas aún se estremecen. El gran filósofo griego no solo fundó las matemáticas modernas, sino que también es el creador de nuestra cultura musical. Pitágoras vivió alrededor del año 500 antes de Cristo, pasó algunos años en Egipto y estudió allí el misticismo numérico. Según su visión, los seres humanos están gobernados por dioses, cifras y proporciones. La forma más elevada de acercamiento espiritual a los dioses la logran los mortales a través de la música. La música que abarca el universo completo.

Una idea maravillosa: los planetas giran por el espacio y producen sonidos. Inaudibles para los humanos, música divina en su estado más puro, pero que puede ser traducida para y por los mortales. Dos conceptos de esta filosofía han llegado hasta nuestro lenguaje actual: los tonos individuales de la "música de las esferas" forman una armonía mágica, la "Sinfonía". La cosmovisión de los antiguos griegos, desde la perspectiva actual, también tenía aspectos engañosos. Se puede entender que la escuela de Pitágoras pensara que los planetas rápidos producían ruidos fuertes y que la altura del tono dependía de la cercanía o lejanía al centro del universo. Sin embargo, que ese centro fuera precisamente el pequeño planeta Tierra, hoy nos provoca una sonrisa. Pero eso no le quita nada a la fascinación de la música de las esferas.

Cuerpos celestes sonoros

Incluso el ilustrado y sabio Goethe se aferró a esta poética idea 2000 años después. Abre su famoso "Fausto" con un "Prólogo en el cielo" y hace que el arcángel Rafael proclame: "El sol resuena según la antigua costumbre / en canto de competencia entre esferas hermanas, / y su viaje predestinado / lo completa con trueno". Pitágoras intentó precisamente lo imposible: traducir el sol en sonidos, transformar el canto de las estrellas en matemáticas sonoras. Para ello construyó el instrumento de los instrumentos: un "monocordio". El "instrumento" de una sola cuerda se utilizaba según directrices matemáticas. Más bien, se dividía. El sistema de Pitágoras sigue funcionando hoy. Si divides una cuerda exactamente por la mitad, obtienes la octava del tono base. Es decir, una relación de vibración de 1:2. Pitágoras dividió la cuerda en un total de doce partes, que representan nuestro sistema actual de doce semitonos. Ocho tonos definidos en este sistema, tocados en secuencia, crean una escala. Tres tonos definidos, tocados al mismo tiempo, forman un acorde de tres notas que determina la armonía. Es característico para nuestros oídos el tono medio de este acorde: la tercera. Una "tercera mayor" se percibe como clara, amplia y abierta: la tonalidad "mayor". Una "tercera menor" suena para nosotros triste, dramática: la tonalidad "menor". Incluso la raíz de las palabras revela el significado emocional: mayor viene del latín "durus", duro; menor de "mollis", suave.

Advertencia: ¡Éxtasis salvaje!

Términos con los que su inventor, Pitágoras, no hubiera sabido qué hacer. Porque la realidad musical occidental ha eliminado con los siglos muchas otras tonalidades. Hoy casi nadie toca en "lidio", "frigio" o "dórico". En sentido crítico, nuestro sistema tonal se ha empobrecido: los dos polos mayor y menor dominan un mundo que, en tiempos de Platón, era más rico pero también más profundo. Para Platón, la música no era solo hermosa, sino también peligrosa. El filósofo exigía supervisión estatal. Como la música podía provocar "éxtasis salvaje", la democracia debía protegerse contra levantamientos embriagadores. Moralistas levantaron los mismos gritos años más tarde con Berlioz, Wagner, Elvis y los Beatles.

Especialmente despreciada por los nobles griegos era la "moda frigia". Ahí se desataba una música orgiástica con flauta, castañuelas y tambor de mano, sobre todo en los estratos sociales más bajos. La música pop de la Antigüedad. Si hubiera sido por Platón, los griegos cultos solo habrían escuchado lo dórico. Esta tonalidad hacía a la gente "más fuerte frente al destino", podía generar equilibrio interno y era considerada caballeresca y viril. Por el contrario, lo lidio se veía como más femenino: la tonalidad de lo delicado e íntimo. Aristóteles la recomendaba como estándar para la educación de los jóvenes. En su "Politeia", Platón responde: "... no necesitamos lamentos y quejas, por lo que las tonalidades lidias deben eliminarse; pues son inútiles para mujeres que deben ser valientes, y mucho menos para hombres." Igualmente, las tonalidades "afeminadas y aptas para banquetes" —incluyendo la tonalidad jónica secundaria— eran despreciables. Visto en retrospectiva, es una filosofía difícil de entender, ya que lo lidio está más cerca de la tonalidad mayor moderna, que para nosotros expresa energía, fuerza y alegría.

Escuchar es esclavitud cultural. Estamos a más de 2000 años de la diversidad de las tonalidades antiguas. El ser humano actual está condicionado al mayor y menor, al menos en el ámbito cultural occidental. En este sistema nos sentimos en casa, pero también atrapados. La pobreza es autoinfligida. Incluso en la Edad Media, los monjes entonaban hasta ocho modos diferentes más modos secundarios. Se alababa a Dios en dórico, frigio, lidio, mixolidio, jónico, eólico, locrio. Algunos géneros tonales han sobrevivido en el nicho de los himnarios evangélicos y ecuménicos. Bach (1685 - 1750) aún sabía componer en dórico, incluso Beethoven (1770 - 1827) se dejó tentar por un cuarteto de cuerdas en tonalidad lidia (Opus 132, 3er movimiento, Fa mayor con si en lugar de si bemol).

Nuevos y extraños sistemas provocan rechazo, e incluso miedo. En el siglo XX, Arnold Schönberg (1874 - 1951) quiso liberar a los asistentes de conciertos del cautiverio del mayor y menor y llevarlos a la tierra prometida de los doce tonos. El éxito de la "dodecafonía" sigue siendo limitado hasta hoy. Aún peor le fue a la revolución de algunos constructores de instrumentos que crearon pianos con intervalos de cuartos de tono: auténticos fracasos en la historia de la música. Pitágoras sigue siendo el modelador, pero también el dictador de nuestra percepción auditiva.

Pitágoras tiene que quedarse después de clase

Solo en un punto falla el sistema de Pitágoras. Todos los estudiantes torturados por el "Teorema de Pitágoras" deberían preguntar alguna vez a su maestro por la "coma de Pitágoras". Pocos profesores podrán explicar el fenómeno sin titubear. El problema es fascinante y hermoso: la música de Pitágoras es el reflejo del sistema solar: se confirman mutuamente. La perfección del sistema funciona incluso en la más mínima imperfección. Por ejemplo, el año solo puede dividirse con dificultad en 365 días: cada cuatro años hay que añadir un día extra a febrero.

Ecuación fascinante en el sistema musical: también aquí se corrige. Si se construyen doce quintas pitagóricas y se comparan con el tono que, en teoría, deberían alcanzar siete octavas, se descubre una diferencia: precisamente la "coma pitagórica". Para los matemáticos más meticulosos: siete octavas equivalen a una relación de frecuencias de 1:128, mientras que doce quintas equivalen a una de 1:129,746337890625. Una pequeña diferencia que, sin embargo, llevó a las generaciones posteriores de músicos al límite de la libertad compositiva. Especialmente con instrumentos de teclado afinados de forma fija, las fantasías armónicas quedaban descartadas; la pequeña diferencia podía generar disonancias notables en tonalidades alejadas. Por eso, 2200 años después de Pitágoras, diferentes músicos desarrollaron una nueva forma de escala. También un juego de cálculos. Andreas Werckmeister distribuyó alrededor de 1700 las ligeras irregularidades de la coma pitagórica en todos los semitonos: nació la "temperatura igual". Un pequeño paso para un luthier, un gran paso para la historia de la música: desde Werckmeister, ningún instrumento suena "puro" según Pitágoras. El famoso "Das Wohltemperirte Clavier" de Johann Sebastian Bach es una respuesta directa a las nuevas posibilidades: un universo de preludios y fugas que explora incluso tonalidades remotas. Prácticamente la nave espacial Enterprise de toda la literatura pianística.

Otros países, ...

¿La mayoría de las personas siguen las reglas del mayor y menor? Para nada: el pueblo chino apenas puede conectar con "nuestra" música. En el país del centro, suena bajo las reglas dominantes de la "pentatonía". En vez de siete notas, el "alfabeto" musical de Asia Oriental solo conoce cinco. En la música árabe, la octava se divide en 24 intervalos iguales. El tono de tres cuartos es identificado por los musicólogos como un rasgo esencial. Para el oído occidental, difícil de captar. La música clásica india impresiona por su aura de lo pequeño y lo sutil. Básicamente, solo un instrumento puede tocar la melodía principal. Otro instrumento armónico se encarga de los tonos de pedal: notas fijas e invariables. Se suman uno o dos músicos de ritmo con instrumentos de percusión. El rango tonal dentro de una octava incluye 66 matices microtonales, aunque en la práctica se usan 22 pasos.

De nuevo: escuchar es esclavitud cultural. En la cultura occidental, debemos la base a la obra conceptual de Pitágoras. Es fascinante imaginar que Beethoven, Bach, los Beatles y James Last compusieron según las mismas reglas que un filósofo griego formuló, mientras golpeaba una caja de madera con una tripa de cabra seca.

Recomendaciones de escucha

Los clásicos que rompieron fronteras

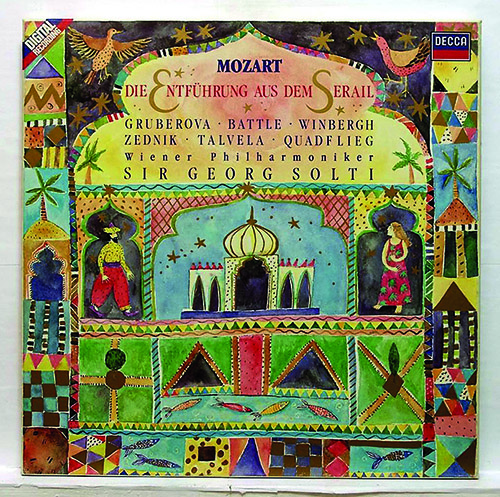

Mozart – Die Entführung aus dem Serail

Esta ópera no solo era elegante en la Viena de 1782, sino que resultaba revolucionaria. Mozart lleva a los oyentes a un harén (!) y explora el lenguaje musical de los turcos, incluyendo un coro de los "Jenízaros", los soldados de élite del Imperio Otomano.

Grabación destacada:

Edita Gruberova, Gösta Winbergh - Sir Georg Solti (Decca)

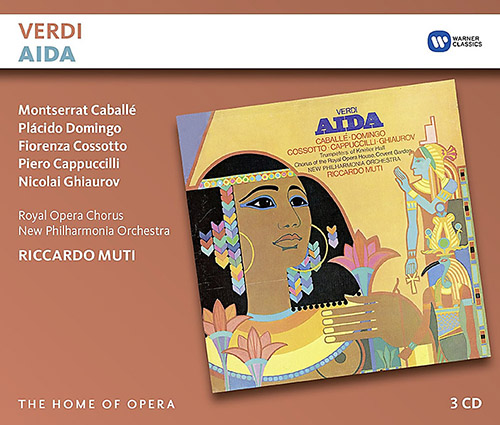

Verdi - Aida

Giuseppe Verdi investigó con seriedad: ¿cómo sonaba la música en el antiguo Egipto? Encontró sonidos maravillosamente vibrantes y extrañamente hermosos. Su idea más famosa se utiliza hoy en cada partido de fútbol, a veces incluso de forma abusiva: la marcha triunfal suena desde una trompeta de fanfarria especialmente desarrollada, por cierto, diseñada por Adolphe Sax, el inventor del saxofón.

Grabación destacada:

Montserrat Caballé, Plácido Domingo – Riccardo Muti (EMI)

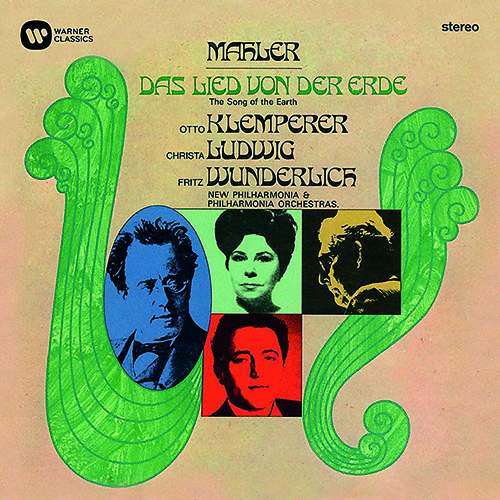

Mahler - Das Lied von der Erde

Una música entre éxtasis y tristeza, con fuertes ecos de lo que el oído occidental asocia con lo "chino". Gustav Mahler musicalizó seis poemas de poetas chinos antiguos. Gran sinfonismo, altamente emocional, fascinante en la instrumentación y un festín sonoro en buenos altavoces.

Grabación destacada:

Fritz Wunderlich, Christa Ludwig – Otto Klemperer (EMI)