Musica delle sfere - Arte e matematica

Testo: Andreas Günther; Foto: Photocase, Shutterstock

Questo articolo è originariamente apparso in 0dB - Das Magazin der Leidenschaft N°3

Perché il minore ci rende tristi, mentre esultiamo nel maggiore? Perché un antico greco ascoltò i pianeti nei loro percorsi. Bach e i Beatles seguirono le sue regole matematiche.

Pitagora. Questo nome fa ancora rabbrividire molti studenti di matematica. Il grande filosofo greco non solo ha fondato la matematica moderna, ma è anche il creatore della nostra cultura musicale. Pitagora visse intorno al 500 a.C., trascorse alcuni anni in Egitto e studiò il misticismo dei numeri locale. Secondo lui, gli uomini sono governati da dei, cifre e proporzioni. La forma più alta di avvicinamento spirituale agli dei viene raggiunta dai mortali - attraverso la musica. Che abbraccia l’intero universo.

Un’idea meravigliosa: i pianeti ruotano nell’universo e producono suoni. Inudibili per gli uomini, ma musica divina purissima - che però può essere tradotta dagli e per i mortali. Due termini di questa filosofia sono arrivati fino al nostro linguaggio odierno: le singole note della “musica delle sfere” creano un incantevole armonia, la “Sinfonia”. La visione del mondo degli antichi greci, dal nostro punto di vista, aveva anche elementi fuorvianti. Si può ancora comprendere che la scuola di Pitagora supponeva che i pianeti veloci producessero suoni forti e che l’altezza del suono derivasse dalla vicinanza o dalla distanza dal centro dell’universo. Tuttavia, che proprio la piccola Terra fosse il centro dell’universo ci fa sorridere oggi. Ma questo non toglie nulla al fascino della musica delle sfere.

Corpi celesti sonori

Persino l’illuminato e sapiente Goethe, duemila anni dopo, rimase fedele a questa visione poetica. Il suo celebre “Faust” si apre con un “Prologo in cielo” e fa proclamare all’arcangelo Raffaele: “Il sole risuona come anticamente / in canto di gara tra fratelli-sfere, / e il suo viaggio prescritto / compie con tuono possente.” Pitagora cercò proprio l’impossibile: tradurre il sole in suoni, una traduzione del suono delle stelle in matematica sonora. A tale scopo costruì lo strumento degli strumenti: un “monocordo”. Lo “strumento” con una sola corda veniva utilizzato secondo principi matematici. Piuttosto, veniva diviso. Il sistema di Pitagora funziona ancora oggi. Chi divide una corda esattamente a metà ottiene l’ottava del tono di base. Quindi un rapporto di vibrazione di 1:2. Pitagora suddivise la corda in dodici unità - che rappresentano il nostro attuale sistema delle dodici semitoni. Otto toni definiti su questo sistema costituiscono - suonati in sequenza - una scala. Tre toni definiti - suonati simultaneamente - formano un accordo, che determina l’armonia. Caratteristica di questo accordo, per le nostre orecchie, è la nota centrale: la terza. Una “terza maggiore” viene percepita come luminosa, ampia e aperta - il modo “maggiore”. Una “terza minore”, invece, suona per noi triste, drammatica - il modo “minore”. Già le radici delle parole rivelano il significato emotivo: maggiore deriva dal latino “durus”, “duro” - minore invece da “mollis”, “morbido”.

Attenzione: Delizia Selvaggia!

Termini con cui il loro inventore, Pitagora, non avrebbe saputo che farsene. Infatti, la realtà musicale occidentale ha semplicemente abolito molte altre tonalità nel corso dei secoli. Oggi quasi nessuno suona “lidio”, “frigio” o “dorico”. In senso critico, il nostro sistema tonale si è impoverito - i due poli maggiore e minore dominano un mondo che ai tempi di Platone era più ricco, ma anche più profondo. Per Platone la musica non era solo bella, ma anche pericolosa. Il filosofo chiedeva la supervisione dello Stato. Poiché la musica poteva suscitare “delizia selvaggia”, la democrazia doveva essere protetta dall’ebbrezza di rivolte. Gli stessi gridi di allarme furono sollevati dai moralisti anni dopo anche per Berlioz, Wagner, Elvis e i Beatles.

Particolarmente disprezzata dagli antichi Greci era la “moda frigia”. Qui imperversava una musica orgiastica con flauti, nacchere e tamburelli - soprattutto tra le classi sociali più basse. La pop music dell’antichità. Se fosse dipeso da Platone, i Greci colti avrebbero ascoltato solo il dorico. Questa tonalità rendeva l’uomo “più forte contro il destino”, poteva generare equilibrio interiore, il dorico era considerato cavalleresco e virile. Il lidio, invece, era visto come più femminile: il modo del tenero e dell’intimo. Aristotele lo raccomandava come standard per l’educazione dei giovani. Nella sua “Politeia” Platone ribatte: “... non abbiamo bisogno di lamenti e pianti, perciò i modi lidii devono essere eliminati; sono inutili per le donne che devono essere coraggiose, tanto meno per gli uomini.” Allo stesso modo, i modi “morbidi e adatti alle bevute” - tra cui anche il modo ionico - erano disprezzati. A posteriori, una filosofia difficile da capire - visto che il lidio è quello più vicino al moderno maggiore, che per noi esprime slancio, forza e gioia.

Ascoltare è schiavitù culturale. Siamo distanti più di duemila anni dalla varietà delle antiche tonalità. L’uomo moderno è condizionato su maggiore e minore, almeno nella cultura occidentale. In questo sistema ci sentiamo a casa, ma anche prigionieri. La povertà è autoimposta. Ancora nel Medioevo, i monaci intonavano fino a otto diversi modi più modi secondari. Dio veniva lodato in dorico, frigio, lidio, misolidio, ionico, eolico, locrio. Alcuni modi sono sopravvissuti nelle nicchie degli innari evangelici e ecumenici. Bach (1685 - 1750) sapeva ancora comporre in dorico, persino Beethoven (1770 - 1827) si lasciò tentare da un quartetto d’archi in tonalità lidia (Opus 132, 3° movimento, Fa maggiore con h invece di si bemolle).

Sistemi nuovi ed estranei generano rifiuto, non di rado anche paura. Nel XX secolo Arnold Schönberg (1874 - 1951) voleva liberare il pubblico dei concerti dalla prigionia di maggiore e minore e condurlo nella terra promessa dei dodici suoni. Il successo della “dodecafonia” è ancora oggi limitato. Ancora più triste è stata la sorte di alcuni costruttori di strumenti che realizzarono pianoforti con intervalli di quarti di tono - rimasti invenduti nella storia della musica. Pitagora resta il modellatore, ma anche il dittatore del nostro modo di ascoltare.

Pitagora deve restare dopo la lezione

Solo su un punto l’edificio dottrinario di Pitagora vacilla. Tutti gli studenti tormentati dal “teorema di Pitagora” dovrebbero chiedere al loro maestro del “comma pitagorico”. Pochi insegnanti saprebbero spiegare il fenomeno senza esitazione. Il problema è affascinante e bello: la musica di Pitagora è lo specchio del sistema solare - si confermano a vicenda. La perfezione dell’edificio dottrinario funziona anche nella più piccola irregolarità. Ad esempio, l’anno può essere suddiviso in 365 giorni solo a fatica - ogni quattro anni bisogna aggiungere un giorno bisestile a febbraio.

Equazione affascinante nel sistema musicale: anche qui si corregge - costruendo dodici quinte pitagoriche e confrontandole con il suono che sette ottave dovrebbero raggiungere matematicamente, si scopre una differenza - proprio il “comma pitagorico”. Per i matematici più scrupolosi tra noi: sette ottave corrispondono a un rapporto di frequenza di 1:128 - dodici quinte invece a un rapporto di 1:129,746337890625. Una piccolezza che però portò generazioni successive di musicisti sull’orlo della libertà compositiva. Infatti, soprattutto con strumenti a tastiera accordati stabilmente, le fantasie armoniche dovevano essere evitate; la piccola differenza poteva accumularsi in tonalità lontane fino a produrre dissonanze fastidiose. Per questo, 2200 anni dopo Pitagora, diversi musicisti lavorarono a una nuova forma di scala. Anche qui, un gioco matematico. Andreas Werckmeister, intorno al 1700, distribuì le delicate irregolarità del comma pitagorico su tutti i semitoni - nacque la “temperatura equabile”. Un piccolo passo per un costruttore di strumenti, un grande passo per la storia della musica - da Werckmeister nessuno strumento suona più “puro” secondo Pitagora. Il celebre “Das Wohltemperirte Clavier” di Johann Sebastian Bach è una risposta diretta alle nuove possibilità - un universo di preludi e fughe che si spinge fino a tonalità remote. Una sorta di nave spaziale Enterprise della letteratura pianistica.

Altri paesi, ...

La maggior parte delle persone segue le regole di maggiore e minore? Macché: il popolo cinese con la “nostra” musica ha poco a che fare. Nel Paese di Mezzo, si suona secondo le regole dominanti della “pentatonica”. Invece di sette suoni, l’“alfabeto” musicale dell’Asia orientale ne conosce solo cinque. Nella musica araba, l’ottava è suddivisa in 24 intervalli di uguale grandezza. Il tono di tre quarti viene individuato dai musicologi come caratteristica centrale. Per le orecchie occidentali, difficile da cogliere. La musica classica indiana affascina con l’aura del piccolo, del raffinato. In sostanza, solo uno strumento può suonare la melodia principale. Un altro strumento armonico è incaricato di suonare i suoni di bordone - toni prolungati e invariabili. Si aggiungono uno o due musicisti di ritmo con strumenti a percussione. L’estensione dei suoni all’interno di un’ottava conosce 66 sfumature microtonali, nella pratica se ne usano 22.

Ancora una volta: ascoltare è schiavitù culturale. Nella cultura occidentale dobbiamo le basi al pensiero di Pitagora. Un’idea affascinante: Beethoven, Bach, i Beatles e James Last hanno composto secondo le stesse regole fissate da un filosofo greco mentre percuoteva una scatola di legno con una corda di budello essiccato.

Consigli d’ascolto

I grandi classici che hanno superato i confini

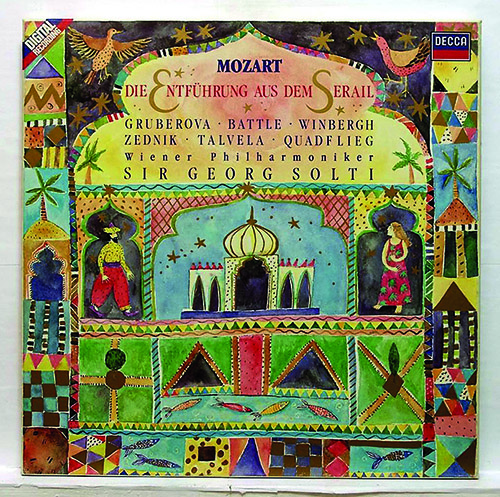

Mozart - Die Entführung aus dem Serail

Quest’opera era considerata a Vienna, nel 1782, non solo di moda, ma addirittura rivoluzionaria. Mozart conduce gli ascoltatori in un harem(!) e indaga il linguaggio musicale dei turchi - compreso un coro di “giannizzeri”, gli elite soldati dell’impero ottomano.

Registrazione consigliata:

Edita Gruberova, Gösta Winbergh - Sir Georg Solti (Decca)

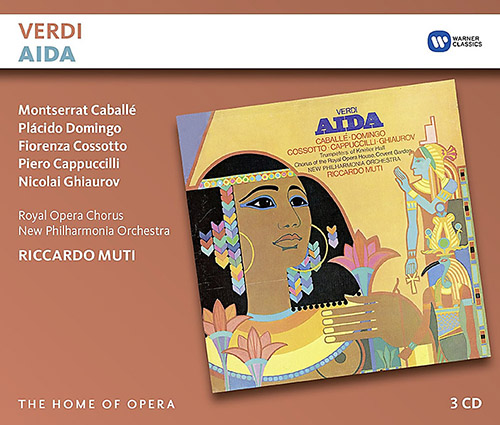

Verdi - Aida

Giuseppe Verdi indagò seriamente: come suonava la musica nell’antico Egitto? Scoprì suoni meravigliosamente fluttuanti, stranamente belli. La sua trovata più celebre oggi viene utilizzata, e spesso abusata, in ogni partita di calcio: la marcia trionfale suona da una tromba-fanfara appositamente sviluppata - tra l’altro progettata da Adolphe Sax, l’inventore del sassofono.

Registrazione consigliata:

Montserrat Caballé, Placido Domingo - Riccardo Muti (EMI)

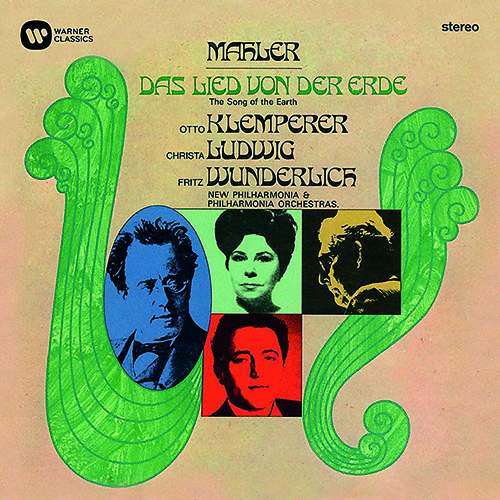

Mahler - Das Lied von der Erde

Una musica tra ebbrezza e tristezza - con forti accenti di ciò che le orecchie occidentali associano al “cinese”. Gustav Mahler mise in musica sei poesie di antichi poeti cinesi. Grande sinfonia, altamente emotiva, strumentazione affascinante e una festa per buoni diffusori.

Registrazione consigliata:

Fritz Wunderlich, Christa Ludwig - Otto Klemperer (EMI)