Prospettive - Che cos'è bello?

Testo: Olaf Adam; Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

Questo articolo è originariamente apparso in 0dB - Il magazine della passione N°3

Rock 'n' roll o Beethoven? Picasso o Hopper? Una domenica sul divano o un'escursione alpina? Troviamo belli cose diverse. Ma esiste davvero qualcosa come la "vera bellezza"?

Prima di tutto: nelle prossime pagine sicuramente non troverai una risposta definitiva alla domanda posta nell'introduzione. I più grandi pensatori della storia si sono già arrovellati sul tema della bellezza senza arrivare a una risposta universalmente valida.

Pensieri sulla bellezza

Platone, ad esempio, partiva dal presupposto che la vera bellezza, il "bello in sé", esista davvero, ovvero come una sorta di archetipo del bello, una realtà metafisica pura, perfetta e immutabile. Secondo la sua idea, questa sfugge alla percezione umana, ma può essere colta intellettualmente. Le cose che l’uomo può percepire con i suoi sensi hanno tutt’al più una bellezza relativa: sono solo parzialmente o in un certo senso belle, possono essere offuscate da qualcosa di più bello o perdere la loro bellezza.

Oltre duemila anni dopo, anche Goethe concorda con il pensatore greco: "Il bello è una manifestazione di leggi segrete della natura, che ci sarebbero rimaste eterne nascoste senza la sua apparizione." Quindi esiste davvero una "vera bellezza" che gli esseri umani riconoscono, a volte più, a volte meno? Non sembra essere così semplice. Almeno il contemporaneo di Goethe, Schiller, non collocava necessariamente la percezione della bellezza nella ragione: "La verità è disponibile per il saggio, la bellezza solo per un cuore che sente."

Persone belle

Oggi, se si cerca "bellezza" su un motore di ricerca, la maggior parte dei risultati riguarda consigli di cosmetica e volti femminili. Evidentemente, la nostra società ha deciso a un certo punto di riferire il termine principalmente all’aspetto delle persone. Dev’esserci un motivo, quindi forse possiamo trovare qui risposte alla domanda "Cos’è bello?" Innanzitutto, in questo contesto, la bellezza è inevitabilmente una costruzione, influenzata dal tempo, dalla cultura e dalle rispettive condizioni di vita.

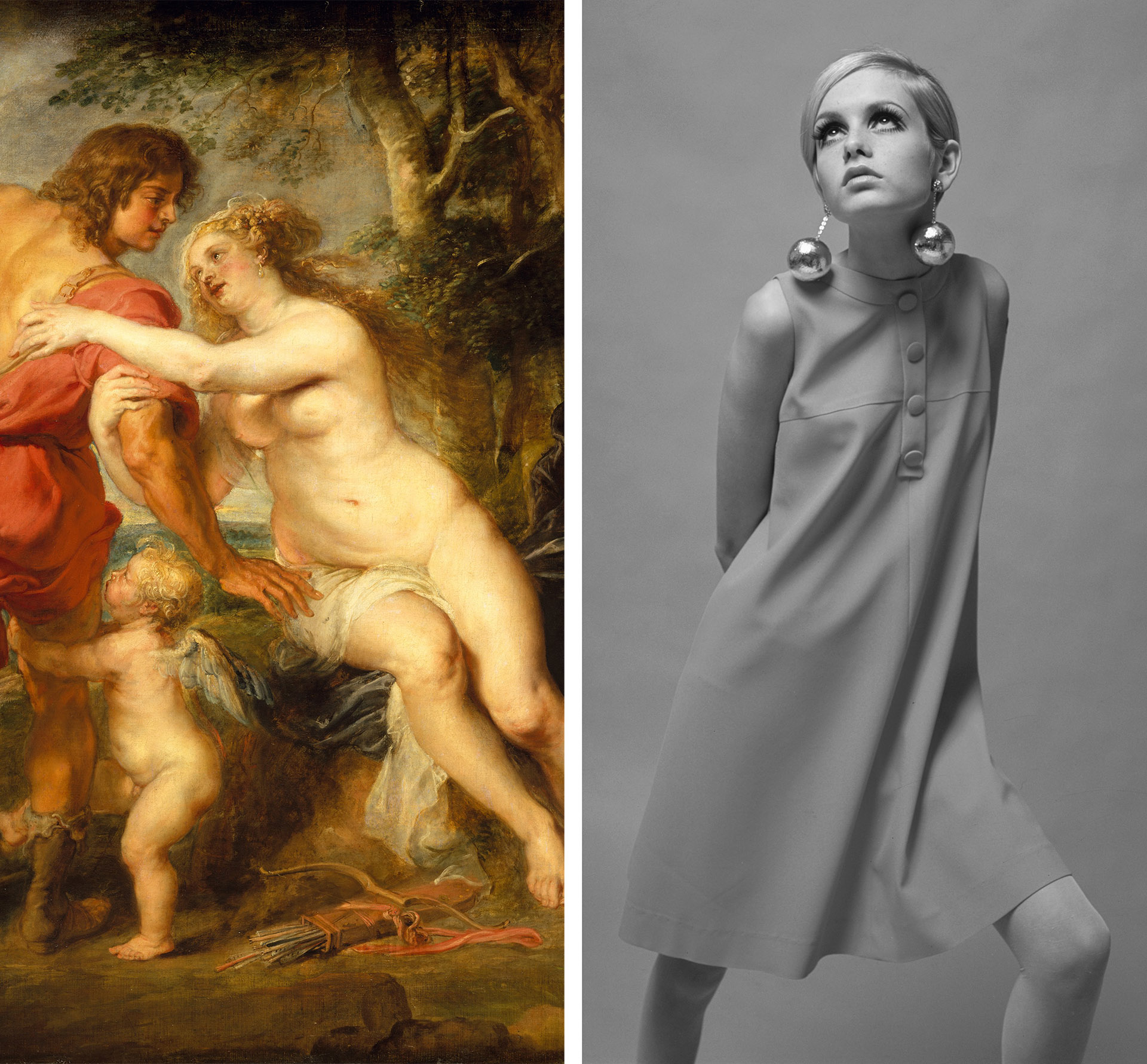

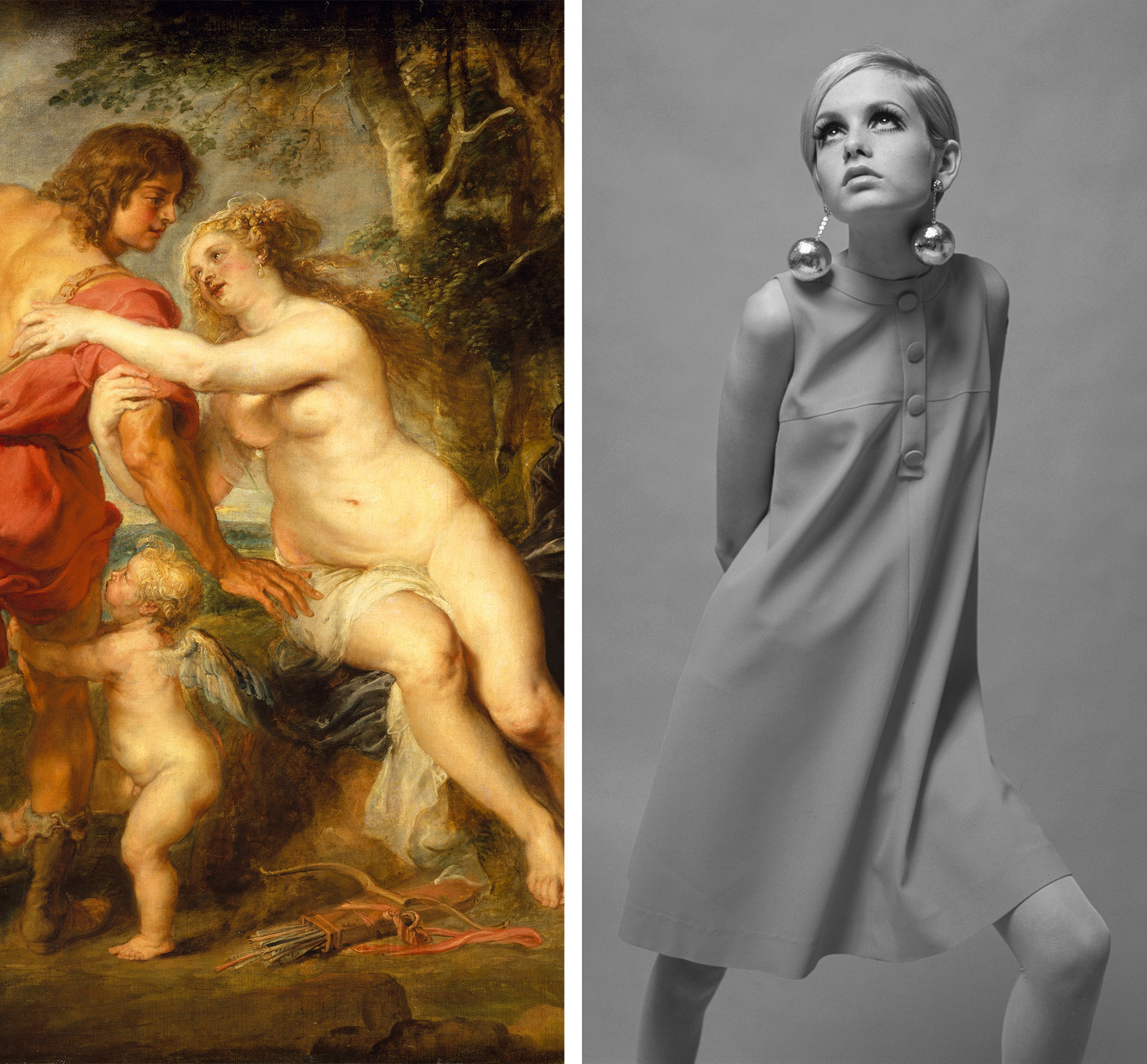

Basta pensare ai cosiddetti ideali di bellezza nel corso del tempo. Tra i corpi femminili ben proporzionati di Rubens nel XVI secolo e la moda di Twiggy negli Swinging Sixties del secolo scorso c’è un abisso. Ma questi ideali hanno qualcosa a che fare con la vera bellezza? Difficilmente. Si tratta piuttosto dell’idea, creata da una società e diffusa dai media del tempo, di come dovrebbero apparire le persone.

E poiché il mondo è quello che è, questi "ideali di bellezza" si sono quasi sempre riferiti alle donne. O forse bisognerebbe dire che si sono rivolti contro di loro? Considerando le numerose malattie, menomazioni e mutilazioni che le donne hanno dovuto e devono ancora subire in diverse culture per corrispondere a un certo "ideale" di bellezza, questa interpretazione sembra quasi inevitabile. Gli uomini, invece, hanno potuto quasi sempre e ovunque apparire come volevano, purché riuscissero ancora a infilarsi negli abiti dettati dalla moda del momento.

Per la ricerca della vera bellezza, quindi, questi confronti sono sicuramente inutili. Eppure resta indiscutibile che alcune persone ci appaiono belle e altre meno. Questo vale soprattutto per i volti, e qui la simmetria sembra giocare un ruolo importante, indipendentemente dalla cultura dominante.

Bello o attraente?

La scienza presume perlopiù che troviamo attraenti le persone che sembrano sane, e che quindi una forma del viso simmetrica, una pelle uniforme e altri segni di salute fisica vengano percepiti come belli.

Dal punto di vista della biologia evolutiva ci può essere qualcosa di vero, ma questa spiegazione non è del tutto convincente. Infatti, studi con ritratti generati artificialmente hanno mostrato che un volto può essere anche troppo perfetto. Se si lascia a un computer il compito di creare il volto matematicamente ideale, il risultato sembra mancare della necessaria dose di realtà, di una piccola deviazione simpatica dall’ideale, che trasforma un’immagine bella in una persona attraente. Quando si tratta di relazioni umane, bisogna quindi distinguere tra bellezza e attrattiva. L’attrattiva è troppo influenzata dalla nostra cultura, dalle nostre preferenze e dai nostri ormoni per permettere una valutazione attendibile della prima.

Proporzioni perfette

Allontaniamoci quindi per un momento dal miscuglio di sensazioni umane, fenomeni culturali e processi biologici e cerchiamo prove dell’esistenza di una vera bellezza in ambiti più concreti. E in effetti sembra esistere qualche principio matematico della bellezza, il cui significato profondo però non è ancora stato pienamente compreso.

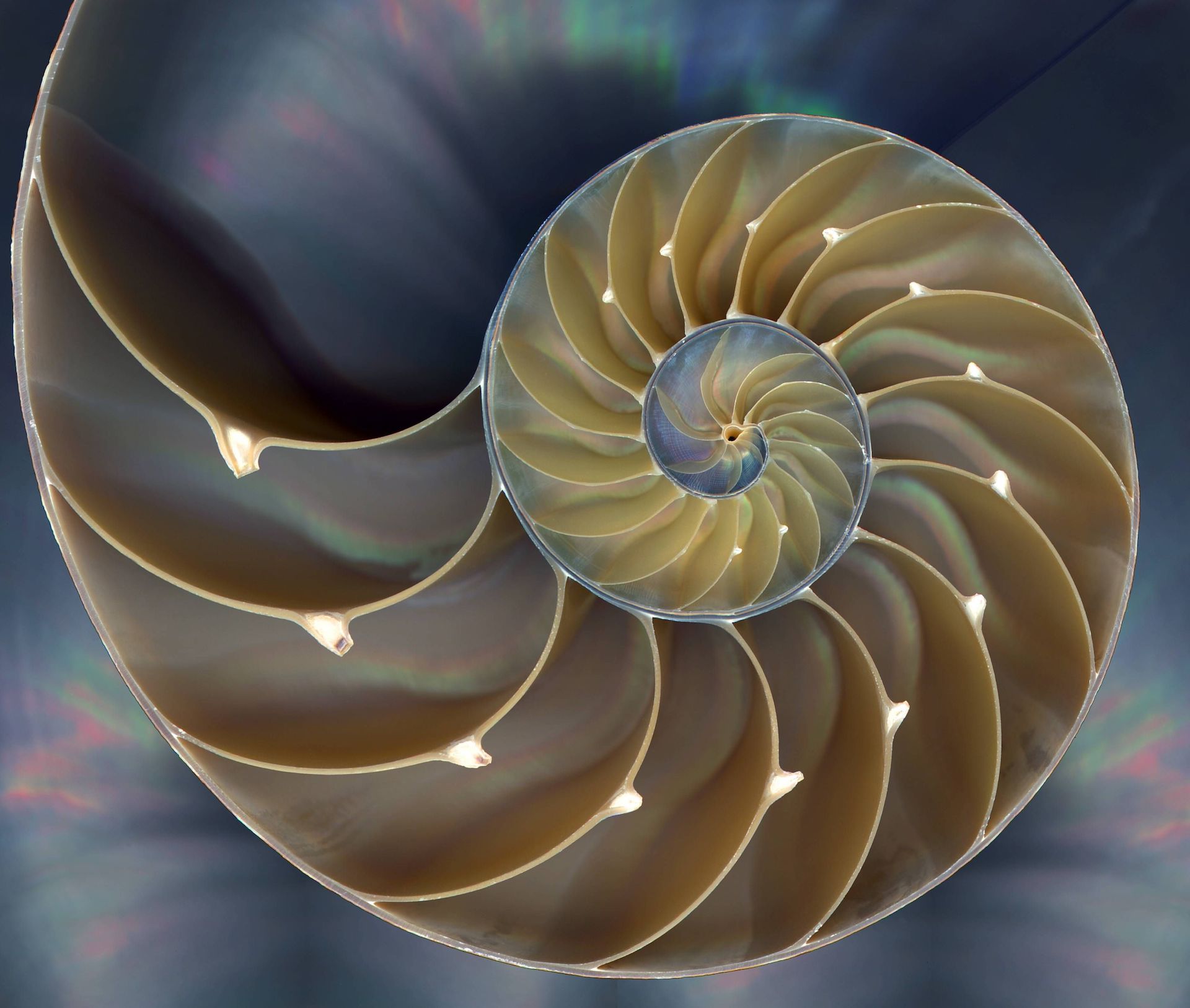

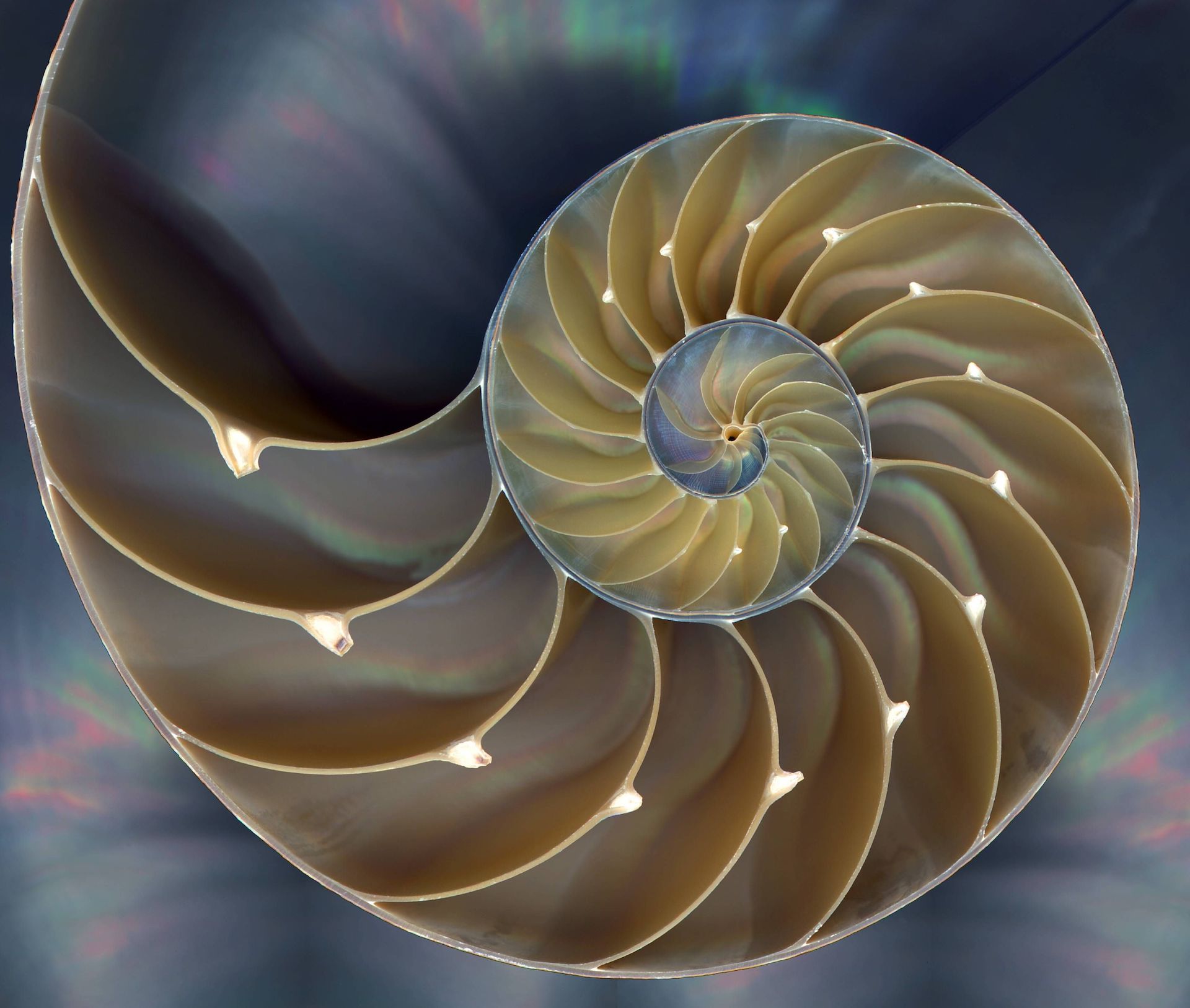

L’esempio più noto è probabilmente la sezione aurea. Come termine fu coniato a metà del XIX secolo, ma le basi matematiche erano già note a Euclide (circa 300 a.C.). Si parla di sezione aurea quando un segmento (o altra grandezza) viene diviso in modo che il rapporto tra la lunghezza totale e la parte maggiore sia uguale al rapporto tra la parte maggiore e quella minore. Questo rapporto, chiamato numero aureo, è un numero irrazionale con infinite cifre decimali, ma corrisponde approssimativamente a 1,62, ovvero a una divisione di circa il 61,8% per la parte maggiore e circa il 38,2% per la minore. Tutto ciò può sembrare molto astratto per i non matematici, ma incontriamo la sezione aurea e il numero aureo ogni giorno senza accorgercene.

È dimostrato che percepiamo le proporzioni generate secondo questo principio come particolarmente armoniose e belle. Per questo motivo, da secoli viene applicato nell’arte, nell’architettura e nel design di oggetti di uso quotidiano. Anche qui si potrebbe ipotizzare un’influenza culturale e pensare che con il tempo abbiamo "imparato" che queste proporzioni sono belle.

Piano della natura

Sembra però esserci qualcosa di più, perché sorprendentemente la sezione aurea si ritrova anche in natura. La disposizione delle foglie di molte piante attorno all’asse centrale segue questo rapporto, le pigne, le infiorescenze dei girasoli e le conchiglie sono disposte secondo le cosiddette spirali di Fibonacci, che matematicamente si basano sulla sezione aurea. Anche nelle strutture cristalline, nelle risonanze delle orbite planetarie e persino in alcuni aspetti dei buchi neri il numero aureo è stato identificato come grandezza fondamentale.

Quindi la bellezza si può ridurre a questo unico numero, seguendo quasi una legge cosmica? Purtroppo no, o almeno non esclusivamente. In natura e nell’arte esistono numerosi esempi di bellezza anche senza l’influenza della sezione aurea. Non tutte le piante seguono le sue regole, e nella musica, se mai, sono altri gli aspetti matematici rilevanti.

Più che numeri

Nell’arte figurativa, oggi la bellezza classica è spesso vista come una sorta di decorazione superficiale, mentre la "vera" arte dovrebbe provocare emozioni, far riflettere o commentare la società. La bellezza qui passa in secondo piano, forse persino ostacola, e le opere nate in questo contesto appaiono a molti addirittura decisamente brutte. Altri invece le trovano belle e le osservano volentieri. Molti aspetti della bellezza sfuggono comunque alla matematica e alle teorie. Come si potrebbe misurare la bellezza mozzafiato di un panorama alpino o il momento in cui il proprio figlio muove i primi passi? Si può quantificare quanto sia bella una carezza affettuosa, o la bellezza oggettiva di un tramonto aumenta davvero se lo si ammira insieme a una persona amata?

Difficilmente, perché ogni teoria sulla bellezza ha poco o addirittura nulla a che vedere con la vita reale. Non importa cosa dicano psicologia, matematica, scienze sociali o estetica, alla fine vale solo una cosa: Bello è ciò che piace.